शंकराचार्य के कर्तृत्व और जीवन यात्रा को देखने पर हम पाते हैं कि वैदिक धर्म को उन्होने समय की मांग, व्यक्ति की रूचि एवं जिज्ञासा तथा समाज के कल्याण की सर्वोपरि भावना के रूप में व्याख्यापित किया। आत्म ज्ञान एवं मोक्ष के प्रति उत्कट भावना ने उन्हे मात्र नौ वर्ष की आयु में सन्यास आश्रम में प्रवेश करा दिया। कदाचित् यह आश्रम व्यवस्था का व्यतिक्रम है, यदि ऐसा वे उस समय कर सकते हैं तो आज हम जाति, अंधविश्वास से जकड़ी परम्पराओं और आडम्बरपूर्ण कर्मकाण्ड को क्यों नहीं छोड़ सकते?

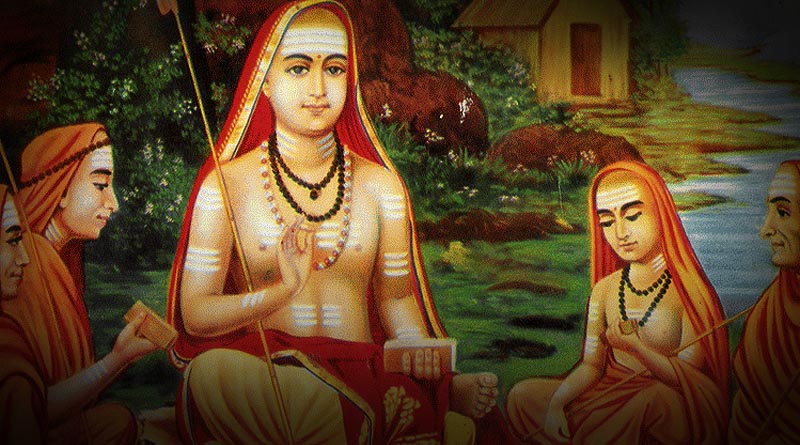

श्री आदि शंकराचार्य का आठवी सदी में आगमन भारत देश के लिये सांस्कृतिक पुर्नजागरण का ही एक ऐसा पड़ाव है, जिसने उस काल में विस्मृत हो रहे वैदिक धर्म को न सिर्फ पुनः प्रतिष्ठित किया बल्कि हम भारतीयों को ज्ञान मार्ग की और उन्मुख किया। आचार्य शंकर की जन्म तिथि वैशाख शुक्ल पंचमी स्वीकारी जाती है जो इस वर्ष 30 अप्रैल को है, इसे शंकराचार्य जयन्ती के रूप में मनाया जाता है। दर्शन सदैव प्रासंगिक होता है, उसमें सत्य के वे सूत्र होते है जो प्रत्येक काल और परिस्थिति में हमे उचित दिशा दिखाते है।

आचार्य शंकर की जीवन अवधि मात्र 32 वर्ष की है, उनके जीवन की घटनाएँ, उनकी अद्भुत मेधा, उनकी उत्कृष्ठ लेखनी, पूरे भारत वर्ष का भ्रमण, चार मठो की चार दिशाओं मे स्थापना विस्मित कर देने वाली है; परन्तु इस विस्मय को यदि हम मात्र दैव संयोग और चमत्कारिक घटना के रूप मे ही वर्णित कर आचार्य का स्मरण करेंगे तो हमारी समस्याओं और विपन्नता का समाधान नही हो पायेगा। इसलिये उन्हे आज हमारे समाज व देश की समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में समझना एवं प्रेरणा प्राप्त करना आवश्यक है।

भारतीय समाज बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुपंथिक, बहुधार्मिक समाज है, परन्तु यह सांस्कृतिक दृष्टि से एक है। बहुधा इसे बहुसांस्कृतिक समाज कहने व दिखाने का प्रयास होता है जो इस देश को बाँटने और एकसूत्र में बांधने के प्रयासो को रोकने का कार्य करता है । यह ऐतिहासिक तथ्य है कि भारत में बाहर से विभिन्न जातीयों, नस्लो और मजहबों का आगमन हुआ पर भारत भूमि पर रहकर सत्ता के संघर्ष से भिन्न समाज में समन्वित संस्कृति फली फूली।

हमारी संस्कृति को बाहरी दर्शन तथा अध्यवेत्ता मिली-जुली संस्कृति कहने की गलती कर सकते हैं, परन्तु हम जिस जीवन शैली को जीते हैं, वह मिली-जुली नहीं मेल-जोल की संस्कृति है। यदि यह मिली-जुली संस्कृति होती तो इसका अस्तित्व संघर्षो एवं युद्वो से नष्ट हो गया होता । इससे नवीन सृजन नहीं हो पाता, परन्तु यह जीवित प्रवाह है। सभी दृष्टियों के विचारक स्वीकारते हैं कि भारत की समन्वयवादी गंगा-जमना तहजीब को मध्यकालीन सन्तों ने प्रगाढ़ किया, परन्तु यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि इन सन्तों की रचनाओं की पृष्ठभूमि मे एकतत्ववाद, ब्रहम एवं जीव की एकता, संसार का माया रूप, अज्ञान का निराकरण, छूताछूत पाखण्ड का विरोध प्रमुख रहा। इस साहित्य की पृष्ठभूमि का अध्ययन किया जाय तो आचार्य शंकर के ब्रहमवाद एवं मायावाद का प्रभाव दिखाई देगा यही आचार्य शंकर का भारत के सांस्कृतिक उन्नयन में अभूतपूर्व योगदान है।

श्री आदिशंकराचार्य मात्र दार्शनिक या सन्यासी नहीं थे, वे भारत की विचार परम्परा को पुनः प्राण देने वाले समाज सुधारक थे। विशुद्व अद्वेतवाद का दर्शन उनके तर्क एवं तर्कातीत अनुभव से सिद्व था, परन्तु इसे उन्होने किसी राज्य सत्ता के आश्रय से या बलप्रयोग से अथवा भयग्रस्त करने वाले धार्मिक पाखण्ड से स्थापित नहीं किया। उनमें ज्ञान के प्रति अटूट निष्ठा थी; शास्त्रानुसार शिक्षण प्राप्त कर भी उनकी ज्ञानयात्रा समाप्त नहीं हुई, अपने गुरू गोविन्दपाद के आदेशानुसार शास्त्रीय ज्ञान की व्यावहारिक सत्यता का अनुभव जानने वे काशी पधारे। उस समय भारतभूमि पर लगभग 80 के करीब जीवित सम्प्रदाय थे, उन सभी को शास्त्रार्थ मे पराजित कर वैदिक धर्म की स्थापना का उद्देश्य शैक्षणिक धार्मिक वाद-विवाद में विजय मात्र नहीं था, अपितु जीव हित के साथ समाज हित में निर्णय लेने का साहस समाज मे पैदा करना था, इसे हम उनके जीवन-दर्शन में जिये गये पलों से समझ सकते है।

बचपन में जब वे इकलौते पुत्र होते हुए भी माता की आज्ञा से सन्यास पर निकले तो आस-पास के लोगो ने माता को असहाय छोड़कर सन्यास ग्रहण करने पर प्रतिवाद किया तो उनका उत्तर हमसे एक अच्छे समाज की अपेक्षा करता है। उनका उत्तर था ’’आप सब लोग मेरी मॉं के प्रति इतनी सहानूभूति रखते हैं, यह जानकर प्रसन्न्ता हुई और हृदय में विश्वास भी दृढ़ हुआ कि मेरी अनुपस्थिति में आप लोग अपनी सहृदयता से उनकी सेवा करेगें।’’ वृहत्तर कल्याण के लिए अपने सीमित उद्देश्यों से टकराव भगवान् श्री राम, श्री कृष्ण, गौतम बुद्व, महावीर स्वामी सभी के जीवन मे रहा है; परन्तु इन सभी का समाज मे, मानवता मे, अच्छाइयों में विश्वास रहा। ये शंकालु-इर्ष्यालु नही रहे और तभी सीमित उद्देश्यो के धर्म संकट से निकलकर वृहत्तर कल्याण की और बढ़े।

उक्त घटना का अर्थ यह नहीं है कि वे निष्ठुर हो गए। आचार्य शंकर कभी लकीर के फकीर नहीं बने, परम्परा की सुदृढ़ता के लिए उन्होने संवेदनाओं एवं भावनाओं को कुचला नहीं और मातृ भक्ति सदैव उनके हृदय में रही। इसी हेतु सन्यास के तत्कालीन नियमों को तोड़ते हुये उन्होंने माता का दाह संस्कार स्वयं किया। यह उनके लिये आसान नहीं था, तत्कालीन समाज ने उनका विरोध किया। परन्तु, निष्पक्ष तर्क और वैराग्यपालन करने वाला सन्यासी संवेदना शून्य नहीं हो सकता, इसका आचार्य श्री ने प्रमाण दिया।

शंकराचार्य के कर्तृत्व और जीवन यात्रा को देखने पर हम पाते है कि वैदिक धर्म को उन्होने समय की मांग, व्यक्ति की रूचि एवं जिज्ञासा तथा समाज के कल्याण की सर्वोपरि भावना के रूप में व्याख्यापित किया। आत्म ज्ञान एवं मोक्ष के प्रति उत्कट भावना ने उन्हे मात्र नौ वर्ष की आयु में सन्यास आश्रम में प्रवेश करा दिया। कदाचित् यह आश्रम व्यवस्था का व्यतिक्रम है, यदि ऐसा वे उस समय कर सकते हैं तो आज हम जाति, अंधविश्वास से जकड़ी परम्पराओं और आडम्बरपूर्ण कर्मकाण्ड को क्यों नहीं छोड़ सकते?

इसी प्रकार का महत्वपूर्ण प्रसंग काशी का है, जब वे गंगास्नान कर निकले तो उन्होंने सामने से आते हुये चाण्डाल से दूर हटने एवं अस्पृश्य होने की बात कही परन्तु चाण्डाल का प्रत्युत्तर था ’’किसे हटने को कह रहे हो देह को या आत्मा को? यदि देह को तो देह तो जड़ है कैसे हट सकती है और आत्मा को तो आत्मा तो सर्वव्यापी, सतत् शुद्ध स्वभाव है, तुम्हारे एवं मेरे ब्रहमस्वरूप होने में तात्विक भेद क्या है?

कहा जाता है, चाण्डाल का यह उत्तर आचार्य को लज्जित कर गया और उन्होंने अपनी भूल स्वीकारते हुए उसे अपना गुरू स्वीकारा क्योंकि व्यावहारिक दृष्टि के क्षैत्र में सम्पूर्ण सृष्टि और जीवों के ब्रहमरूप होने का अर्थ वे अब वास्तव में जान पाये थे। अद्वैत ब्रहमवाद का तात्विक दर्शन यदि व्यवहार में जीया जाये तो मेरा-उसका, जातिभेद, लिंगभेद, धर्मभेद, संस्कृतिभेद्, नस्लभेद तथा मनुष्य एवं मनुष्योत्तर जैविक व अजैविक प्राणियों के भेद को जीने से हमे रोकता है और एकात्मकता का भाव प्रसारित करता है; यह पूर्णमानवतावादी दर्शन है जिसमें हिंसा, विद्वेष छूताछूत का कोई स्थान नहीं है ।

वर्तमान में लैंगिक समानता की मांग समाज में सक्रिय रूप से उठाई जा रही है; इस दृष्टि से ध्यान देने योग्य है कि मीमांसा दर्शन के उस समय के श्रेष्ठ आचार्य मण्डन मिश्र एवं आचार्य शंकर के शास्त्रार्थ में निर्णायक मण्डन मिश्र की पत्नी देवी भारती थीं। जब हमारे शंकराचार्य स्त्री के विदुषी होने, निर्णायक होने को स्वीकारते हैं तो हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की एवं अस्पृश्य कैसे हुई? यह विचार का विषय है। सन्यासी का सन्यास उसे इन्द्रियो को नियन्त्रित करने का आग्रह करता है, स्त्री के तिरस्कार का नहीं।

शंकराचार्य ने वैदिक कर्मकाण्ड के शुद्ध आचरण पक्ष को चुनौती दी और यज्ञ के वास्तविक अर्थ को जिसमें जीव एवं समाज का हित है, को हमारे सामने प्रकट किया। उनमें अपने वैचारिक विरोधियों के प्रति सम्मान व प्रेम था, अपने गुरू को शास्त्रार्थ में हराकर ग्लानिभाव से आत्मदाह करने वाले मीमांसा दर्शन के आचार्य कुमारिल भट्ट को भी वे रोकने का प्रयास करते है तथा श्राद्ध में सन्यासी की उपस्थिति का विरोध करने वाले आचार्य मण्डन मिश्र को भी तर्क से समझाते है कि जिन नियमों की कोई सार्थकता नहीं है, जो मनुष्य में आत्मज्ञान, समाज कल्याण एवं मोक्ष के लिये प्रवृत करने वाले नहीं हैं, उन्हे त्याग देना चाहिए। कापालिक एवं बौद्व तांत्रिकों को भी वे बलि की निरर्थकता के बारे में तर्क सहित उत्तर देते है।

श्री आदि शंकराचार्य ने तत्कालीन हिन्दू समाज को एकजुट किया तथा शैव, शाक्त, वैष्णवों के द्वंद्व समाप्त कर पंचदेवोपासना का मार्ग प्रशस्त किया। पूरे भारत का भ्रमण कर आक्रमणग्रस्त मन्दिरों में विग्रह स्थापना कर लोगों में धार्मिक आस्था का संचार किया। यह धार्मिक आस्था कर्मकाण्डपरक न होकर हृदय को शुद्व व निर्मल करने का साधन रूप थी जो कठिन परिस्थितियों से जुझते समाज की आवश्यकता है। उन्होने जन सामान्य की उचित तर्कसंगत धारणाओं को स्वीकार किया और अपनी समझ, रूचि, क्षमता एवं समाज के अनुकूल निष्ठा पालन का आग्रह किया। ’भजगोविन्दम् मूढ़मतें ’ उसी दृष्टि का परिचय देता है।

शास्त्रार्थ में विजयी होने के पश्चात् उन्होंने स्वयं के सर्वोपरि होने की घोषणा नहीं की बल्कि ज्ञान की यह परम्परा निरन्तर चलती रहे, इसके लिये सन्यासी संघ एवं चारो दिशाओं में चार मठो की स्थापना की। उन्होंने आचार्य बादरायण के ब्रहमसूत्र पर भाष्य लिखा तथा अपने शिष्यों को उस पर वार्तिक लिखने का आग्रह किया, क्योकि उनका मानना था कि समय, देश, काल, रूचि एवं सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप ग्रन्थ लिखे जाते रहने चाहिए। आज आवश्यकता है कि हमारे विश्वविद्यालय शंकराचार्य की इस इच्छा को पूरी करने के साधन बने। शास्त्रार्थ की जिस परम्परा को उन्होने ऊँचाई दी उसे पुनः हमारे विश्वविद्यालयो एवं महाविद्यालयों में विकसित किया जाए और समाज एवं मानवता के हित में भविष्य में समाज को दिशा देने वाले ग्रन्थो की रचना की जाए।

(लेखक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्य सभा सांसद हैं। वर्तमान में गुजरात और बिहार में पार्टी के प्रभारी हैं। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं।)